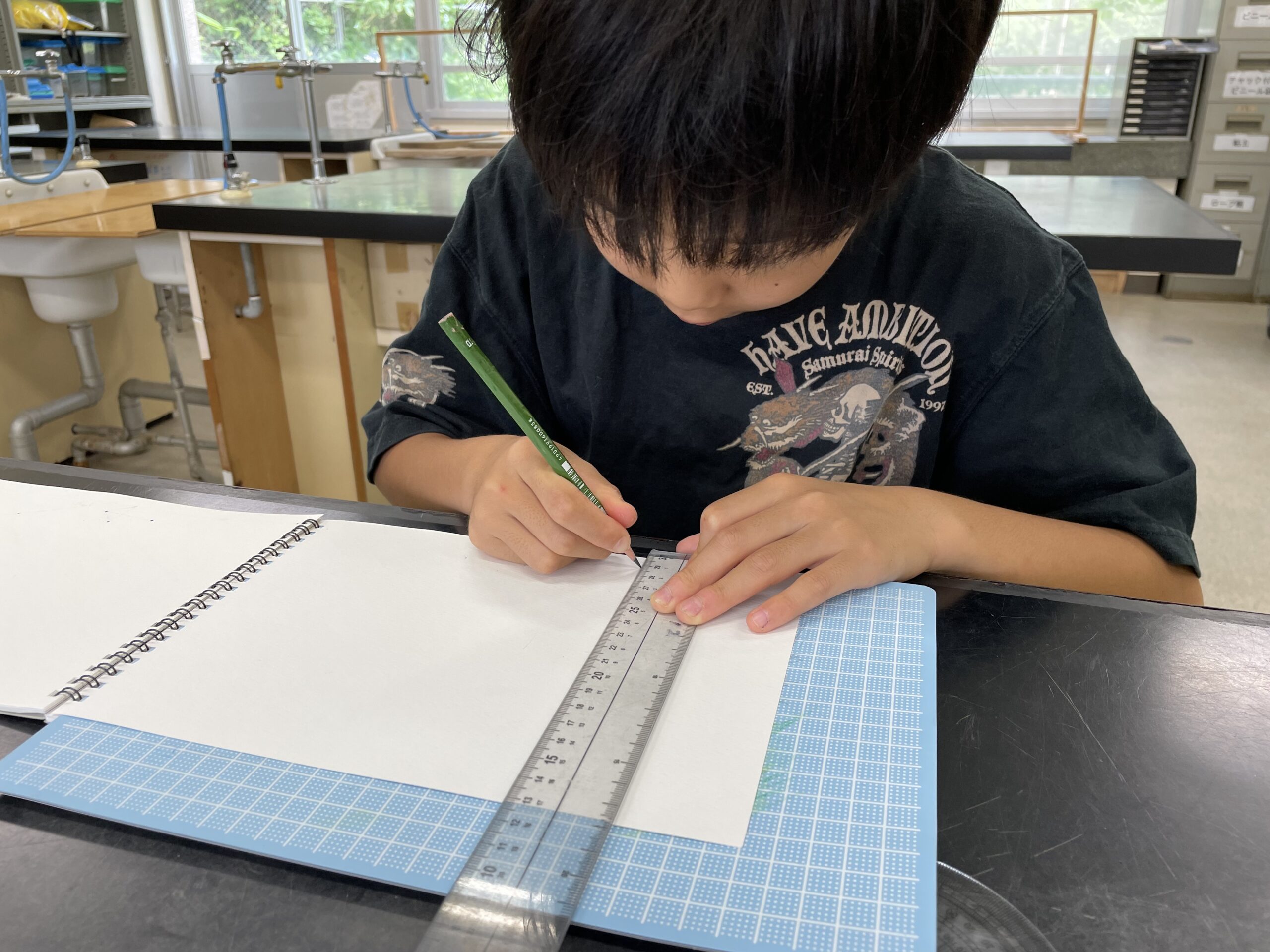

「考察」の挿絵

コンテストの締切は9月22日(金)。

八丈サイエンスクラブはそれまでに今日を入れて5回。

今日は、はじめに、考察の挿絵を描きました。

どのような作業を打ち合わせが大切です。どのような模式図を、どのような意図で書き、文字に起こすときは何を大切にするか・・・。

研究で大切なのは数字です。数字にしないものは、説明でもなければ、研究でもありません。

参加されているお子さんとグラフを一緒に見て、どの点の数値で考察をするかを決めました。

あとは、彼の自由に任せました。きれいな図ができたものの・・・。

「考察」の1/3の執筆

前回の八丈サイエンスクラブでは、「考察」の1番最初の挿絵を描きました。結果、考察を順に記載し、最後に八丈島で見られる具体的な土地名を出して、彼の結果から導き出される風速について推定しました。

小学生が実験室で得た結果ですが、一つ一つ確認しますと、否定できる要素がありません。私は風の専門家ではありませんが、おそらく、彼が推定した現象は八丈島の現実の世界で起きているのではないかと思います。

これを読んだ大人の方は、この子の恐ろしさに背中がぞくぞくするのではないでしょうか?少なくとも、彼の隣に座っている私は怖いです。

科学で一番怖いのは、力がないと思われる人(科学者)が一歩一歩着実に証拠を集め、前進されることです。

二人で読み合わせをし、論文の一文一文を何度も書き直しながら進みました。

先生、論文書きは疲れたよ・・・

そうだね、プロの研究の世界でも同じだよ

だから、「研究はつまらないもの」なんだよ

苦笑

そんなやりとりをしながら、今日も大賀郷小学校の理科室で前進です。そして、「考察」の1/3を書き上げました。

盲点

現在、八丈サイエンスクラブに参加されているお子さんは論文を書いています。前提条件を書き、実験結果を数値化し、考察します。「考察」では読者の理解をサポートするための挿絵も必要です。

参加されているお子さんは全力で論文を書いています。しかし、私たちは機械ではありませんので、盲点もあります。

このブログを書いている今、彼が描いた挿絵をスキャンしました。隣で見ていましたので、努力をしていたのは分かっていたのですが、冷静になって見直した結果・・・。

すべてボツにしなければなりません

実験結果を反映した挿絵になっていませんでした。

私たちは、挿絵を描く前に、地形の構造と風速について話し合いをしていました。しかし、いざ絵を描き始めますと、「作業」に入ります。

人間は、ときとして、「作業」をしますと、思考と手が分離することがあります。その現象が起きてしまいました。

研究者時代、私も何度も経験しました。私たちは焦っていたのかも知れません。

終わったことは仕方がありませんので、今回のことは糧にして前に進むしかありません。

論文執筆は苦しいですね。でも、書き上げた経験のある人間は、この苦しみから得られるかけがえのないものを授かります。

私もたくさんの学びを得ました。今頑張っているお子さんにも、知らず知らずのうちに染み込んで、次のステップに上がっていってもらいたいと思います。

次回も頑張りましょう

次回の八丈サイエンスクラブは、2023年7月8日(土)13:30-15:30です。

八丈サイエンスクラブは、八丈島の自然から不思議を抽出し、探究・研究をします。興味のある方は、ぜひ、ご参加ください。見学も大歓迎です。